Мало кто из дореволюционных олигархов мог сравниться богатством с купчихой Варварой Алексеевной Морозовой. Только тратила она его не на себя, а на школы, больницы, приюты и обеспечение быта тысяч рабочих Тверской мануфактуры. На днях исполнилось 175 лет со дня её рождения.

Сложные браки

Варвара родилась 14 ноября 1848 года в семье богатого промышленника и библиофила Алексея Хлудова. Историки отмечают, что её мечтой было общество, в котором барин подаёт руку мужику.

Ещё подростком Варвара решила, что выходить замуж нужно только за того мужчину, который позволит развиваться. «Выйти замуж, будут дети, и вот назначение женщины кончено? Нет, женщина может многое сделать кроме замужества», – записала она в своём дневнике. Но в жизни получилось иначе. Отец выдал её за одного из совладельцев Тверской мануфактуры Абрама Морозова. Фабрикант приходился ей двоюродным дядей, отличался тяжёлым характером, был малообразован и страдал тяжёлой формой прогрессирующего паралича, от которого и умер в 1882 году. В браке с ним родилось у Варвары трое сыновей: Михаил, Иван и Арсений.

Богатая 34-летняя вдова недолго носила траур. Вторым её жизненным спутником – гражданским мужем – стал публицист, издатель и редактор либеральной газеты «Русские ведомости», член партии кадетов Василий Соболевский. Брак был по любви, у молодых родилось двое детей: Глеб и Наталья, только вот пожениться официально они не могли, так как, согласно завещанию Абрама Морозова, в этом случае его вдова лишилась бы всех прав на наследство. Допустить этого Варвара Алексеевна не могла, так как уже развернула невероятную благотворительную деятельность. «Не было начинаний, на которые она не откликалась бы», – так отзывались о ней впоследствии.

Бизнес с размахом

Пайщицей Тверской мануфактуры Варвара стала ещё в 1871 году. После смерти первого мужа она приняла на себя управление предприятием и руководила им вплоть до совершеннолетия сыновей. Современники запомнили её практичной и деловитой: она хорошо ориентировалась в коммерческих делах. Каждый четверг Варвара ездила в Тверь из Москвы, чтобы на месте контролировать работу всех подчинённых. Эти поездки в итоге привели к тому, что Тверь стала для неё родным городом.

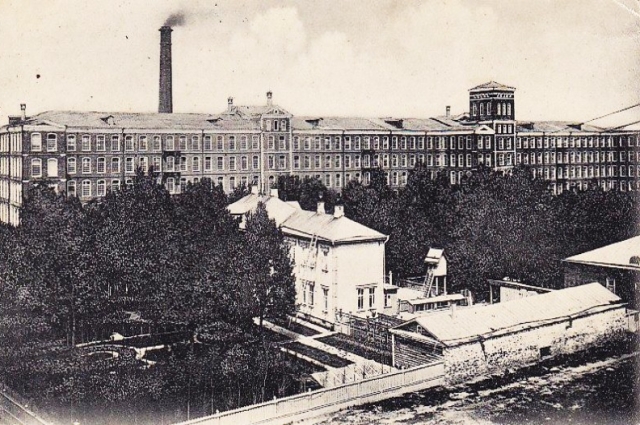

Дела на производстве шли более чем успешно. На тот момент Тверская мануфактура была крупнейшим текстильным предприятием не только в Тверской губернии, но и во всей Российской империи. Строились новые цеха (в том числе в других городах страны), набирался дополнительный персонал, росли объёмы выплаченных налогов.

Городок для рабочих

С такими деньжищами купчиха могла бы жить в своё удовольствие, удовлетворяя любую прихоть: покупать роскошные наряды и бриллианты, путешествовать, закатывать балы. Но Варвара Алексеевна помнила свои детские мечты и считала, что богатые люди обязаны улучшать жизнь простого народа. «Красивая женщина, богатая фабрикантша держала себя скромно, нигде не щеголяла своими деньгами», – так характеризовал её театральный режиссёр и драматург Владимир Немирович-Данченко.

То, что она сделала для Москвы, – тема отдельной статьи, сейчас мы расскажем только о том, что она сделала для Твери. На её личные средства для рабочих был построен «город в городе», сегодня известный как Морозовский городок. Четыре жилые казармы были по тем временам благоустроенным жильём с отоплением, вентиляцией и санитарным надзором. Ещё она построила 40 отдельных домиков – каждый на четыре семьи, с земельными участками в 180 квадратных саженей для сада и огорода. Позднее, когда мануфактура ещё больше расширилась и вновь возникла нехватка жилья для рабочих, общее собрание пайщиков приняло решение строить дальше. И в 1913 году здесь появилась знаменитая казарма «Париж».

Вот выдержка из документа 1896 года: «При фабриках имеются бесплатные: школа 4-годичного курса, рассчитанная до 1500 учащихся, с классом кройки и рукоделия; больница на 80 кроватей, при коей состоят два постоянно живущих врача, два фельдшера и одна фельдшерица; родильный приют на 20 кроватей, при нём одна постоянно живущая акушерка; богадельня, в коей проживают 13 престарелых рабочих; колыбельная на 85 детей с прислугой, няньками и смотрительницей; приют для 35 сирот-детей».

Помимо этого предпринимательница построила здесь библиотеку, воскресную школу, аптеку и многое другое. В городке даже был свой театр с паровым отоплением, электрическим освещением, зрительным залом с хорами и сценой с подъёмником для декораций.

Всем молодым работницам – невестам-ткачихам – Морозова раз в год дарила приданое. В голодном 1891 году она закупила годовой запас ржаной муки и до нового урожая продавала печёный хлеб в своей лавке по две копейки за фунт. А во время забастовок лично общалась с недовольными работниками и улаживала возникавшие трудовые конфликты.

Варвара Алексеевна скончалась 17 сентября 1917 года, за несколько недель до Октябрьского переворота. Похоронили её в Москве на Ваганьковском кладбище. Большую часть своего состояния она завещала рабочим Тверской мануфактуры, ещё некоторая сумма причиталась десяти губернским земствам на постройку и ремонт народных школ. Но воспользоваться её деньгами получатели не смогли: всё «барское» советская власть национализировала.

Кстати

В 2020 году власти Тверской области и финансовый институт развития в жилищной сфере России ДОМ.РФ договорились отреставрировать исторические здания Морозовского городка и построить здесь многофункциональный кластер, в который войдут современные общественные пространства и жильё. В проекте – создание здесь концертного и выставочного залов, музейного центра Морозовых, мастерских и помещений для социального бизнеса, конгресс-центра с гостиницей и апартаментами.