40 лет назад Тверь стала седьмым городом, в котором к тому времени нашли берестяные грамоты. Шесть других – это Новгород, Старая Русса, Смоленск, Псков, а также Витебск и Мстиславль в нынешней Беларуси.

Находка, обнаруженная в столице Верхневолжья в месте впадения Тьмаки в Волгу, относится к концу XII – первой трети XIII века. Она подтвердила, что ещё до нашествия монголо-татар тверичане умели читать, писать, вести экономику и разбираться в юридических аспектах.

Долговая расписка

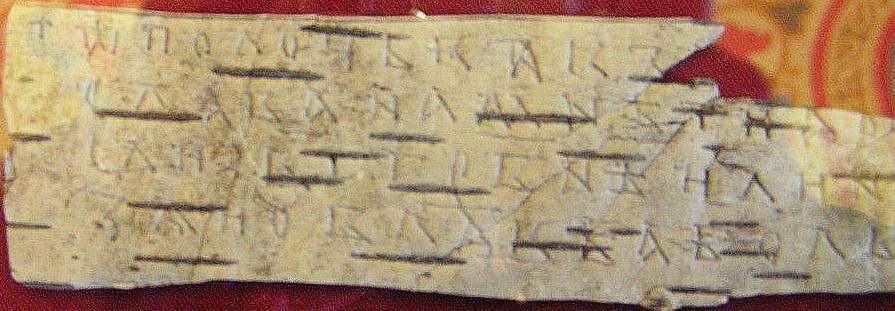

Первую грамоту в нашем городе нашла 26 сентября 1983 года студентка Калининского государственного университета Татьяна Строганова. Кусочек бересты, свёрнутый в рулон, покоился на глубине четырёх метров от поверхности раскопа. Руководитель раскопок – ныне доктор исторических наук Наталья Мясникова (Жилина) – отмечала тогда, что грамота имеет хорошую сохранность, а текст написан на хорошо подготовленной, аккуратно обрезанной полоске бересты.

Когда его прочитали, выяснилось, что текст посвящён обыденным вещам. Некий Станимир писал Михалу (то есть Михаилу) Домажировичу: «Если хочешь, возьми половину денег. Я поручился перед твоим отцом за Иванка. Если же не хочешь, так я больше дать не смогу» (текст приводим в переводе с древнерусского языка). Изучив находку, археолог пришла к выводу, что это одно из наиболее ранних упоминаний поручительства. Станимир поручился Домажиру, отцу Михала Домажировича, за Ивана в том, что тот вернёт деньги, взятые у Домажира в долг. Очевидно, что Иван просрочил уплату. Станимир первым напомнил о своих обязанностях поручителя (плательщика за должника). Он обращается к сыну кредитора, так как отец к моменту написания письма, вероятно, умер. Либо Михал плохо осведомлён о делах своего отца, либо Станимир ещё не опоздал с уплатой и посылает своё письмо, не дожидаясь претензий. Чем разрешилась эта ситуация, осталось тайной для историков.

Есть ещё кое-что. В 1974 году в Новгороде, в слое того же периода (конец XII – первая четверть XIII века) была найдена берестяная грамота, в которой речь тоже идёт о поручительстве. Текст содержит претензию некоего Кузьмы к Здиле и Домажиру, купившим село у новгородца Вячеслава. Кузьма за них поручился, но Домажир, продав село, скрылся из Новгорода. Из-за этого вынужденным ответчиком стал его поручитель. «Нет ли связи между этими документами? Не бежал ли Домажир в Тверь, где потом его сын Михал занялся взысканием денег с должников своего отца, чтобы срочно оправдаться в Новгороде?» – задались тогда вопросом Наталья Мясникова и специалист по берестяным грамотам Валентин Янин, впоследствии академик РАН.

«В этой обыденности и заключена познавательная сила берестяного источника. В нём в самых конкретных проявлениях раскрывается сложная система человеческих взаимоотношений, меняющихся со временем. Подобной конкретности не отыскать в традиционных письменных источниках», – отметили оба археолога в публикации 1983 года в газете «Правда».

Трубочки из бересты

Строго говоря, открытию 1980-х годов в Калинине предшествовала находка 1903–1904 годов, сделанная в Твери на территории средневекового кремля местным подростком, впоследствии краеведом и инженером Иваном Соколовым. Но о ней стало известно гораздо позже, когда Иван Иванович, будучи уже почтенным старцем, написал в 1971 году письмо в научный журнал «Советская археология». В тот период наша страна буквально пропиталась археологическим духом. После обнаружения первых берестяных грамот в Новгороде археологи начали их искать и в других древнерусских городах. Советская пресса нередко сообщала о новых открытиях, а обычные люди внимательно следили за такой информацией.

Вот выдержка из письма. «В 1903–1904 годах, когда мне было 11-12 лет, мне пришлось жить в Твери на квартире в здании мужской гимназии, где ныне помещается медицинский институт (ул. Советская, 4). По приезде в Тверь после летних каникул я увидел на территории сквера, находящегося перед фасадом здания гимназии, рядом с правым флигелем (дом № 2), вырытую глубокую траншею с большими валами земли по обеим её сторонам. Как-то раз, проходя около этих валов, я заметил на них кучку трубочек и обрывков из берестяной коры. Подняв и очистив их от земли, обратил внимание на нацарапанные на них очертания каких-то букв. Несмотря на мои попытки разобрать написанное, сделать этого я не смог и бросил их обратно на землю. В настоящее время, зная о находках берестяных грамот, я вспомнил и о моей находке, и у меня появилось предположение: не были ли виденные мной кусочки бересты с нацарапанными буквами берестяными грамотами».

По понятным причинам, эти «трубочки» впоследствии не вошли в список найденных грамот. Но сомнений в том, что мальчик держал в руках именно их, практически нет.

Кстати, примерно в одно время с находкой в Твери, а именно в 1985 году, первую берестяную грамоту нашли в Торжке. Последние же находки по стране показывают, что древнерусских городов, в которых бытовали записи на бересте, может быть ещё больше. Так, летом 2015 года кусочек бересты с пятью буквами нашли в Вологде – городе, основанном в 1147 году, то есть одновременно с основанием Москвы. И настанет момент, когда все эти новые находки обязательно расскажут нам то, чего мы ещё не знаем.

Спасти и сохранить

Старший научный сотрудник отдела археологии Тверского государственного объединённого музея Елена Романова:

– Момент, когда археолог находит в раскопе слова и мысли людей, живших много веков назад, всегда волнителен. Я хорошо это знаю, поскольку сама нашла в Торжке две берестяные грамоты. Вот так: идёшь по трапу от места находки, и внутри тебя всё замирает, даже дыхание останавливается.

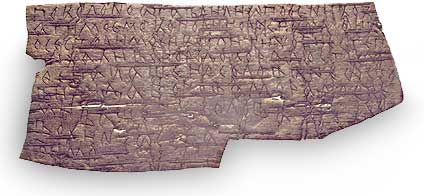

Во времена, когда эти кусочки бересты имели юридическую силу (например, в виде долговых расписок), в Твери они, вероятно, были распространены меньше, чем в Новгороде, что связано с уровнем развития экономики. Говоря современным языком, Новгород был древнерусским мегаполисом: объединял в себе множество земель, имевших большое экономическое значение, вёл обширную внутреннюю и внешнюю торговлю, богател и богател. Всё это требовало ведения большого количества юридически значимой документации. Поскольку бумагу тогда ещё не изобрели, то писали на бересте – древнерусском папирусе. На территории же Тверского княжества велась в основном транзитная торговля. Здесь, вероятно, не было столь бурной экономической жизни, чтобы берестяные документы повсеместно встречались в земле.

Тем не менее, они в Твери есть. На сегодняшний день здесь найдено пять берестяных грамот. На первый взгляд, немного, если учесть, что в Новгороде их уже больше тысячи, а в Торжке – 19. Но нужно понимать, что лишь очень небольшие участки культурного слоя Твери способны их сохранить. На мой взгляд, со временем мы найдём ещё, если будем исследовать участки с влажным слоем, в котором хорошо сохраняются органические предметы, такие как кожаная обувь, деревянные вещи, поплавки, части берестяной посуды.

Раскопки в нашем городе ведутся непрерывно вот уже 40 лет, но это охранные работы, проводимые в рамках требований законов, обязывающих застройщиков в исторической части города сначала пустить на стройплощадку археологов. Научные же раскопки сейчас невозможны. В таких условиях задача тверских археологов – не поиск объектов или артефактов, интересных им, а сохранение для потомков сведений о том, что было на месте будущего строительства.

Это интересно:

- Культурный слой Твери в некоторых местах достигает шести метров.

- Рельеф Древней Твери был совсем не таким ровным, как сегодня. Например, местность, где сейчас находится воссозданный Спасо-Преображенский собор, была холмом.

- Тверские князья умели читать и писать. Михаила Ярославича (1282–1318) обучала его мать Ксения. Михаил Александрович (1333–1399) учился в Новгороде у архиепископа Василия. О тверском князе Борисе Александровиче (1425–1461) в похвальном слове, ему посвящённом, сказано, что он был «чрес пределы книгами горазд».

- Бересты в древнерусских городах было много. Из неё делали самые разные вещи, в том числе туеса, уплотнители для обуви и деталей одежды. Она также использовалась как гидроизоляция.